→AG DOK Werkstattpräsentation & Branchentreffen

Die AG DOK Südwest präsentiert Arbeiten ihrer Mitglieder und von Filmschaffenden aus der Region. Ein Einblick in aktuelle Projekte mit Gästen. Anschließend besteht Gelegenheit zum Austausch.

→Ceci n’est pas une guerre

Paris ist menschenleer und wirkt wie die Kulisse aus einem Science-Fiction-Film. Zwei Freunde, Magali und Eric-John, durchstreifen in der Coronazeit die leeren Straßen. Sie folgen den Spuren ihrer Entdeckungen und verweben Beobachtungen, Videotelefonate und Begegnungen zu einem ergreifend und teils humorvollen Bild einer vergangenen Zeit.

→Der Totengräber von Butscha – Stimmen aus einer geschundenen Stadt.

Nachdem die russischen Soldaten abgezogen sind, ist Evgen jeden Tag nach Butscha gefahren. Er hat Leichen aus einem Massengrab identifiziert und bestattet. Er wird wütend, macht Witze und denkt darüber nach, was das alles mit ihm macht. Es entsteht ein eindrückliches Zeugnis des russischen Kriegs gegen die Ukraine.

→dokKa Frühstück 2024

Raum zum Gespräch und Austausch über das dokKa-Programm bietet sich beim gemeinsammen Frühstück am Donnerstag und Sonntag Vormittag. Regionale Produkte und frisch zubereitete Köstlichkeiten werden durch das Kaffeeangebot der Kinemathek ergänzt.

→Einstecken und Austeilen – Ein interaktiver Klangspaziergang

Der interaktiver Klangspaziergang startet vor der Kinemathek. Von dort laufen die Teilnehmenden mit Smartphone, Kopfhörern und der kostenlosen Signal App (bitte mitbringen) durch die Karlsruher Innenstadt und entdecken Geschichte über das Geben und Nehmen. Per Sprachnachricht werden Weisungen und Rückmeldungen ausgetauscht. Dauer: etwa eine Stunde. Teilnahme kostenlos.

→Frank Meyer

Zehn Jahre begleitete das Filmteam den ehemaligen Bodybuilder Frank mit der Kamera. Seine berufliche Karriere liegt lange zurück. Frank steckt in seinem selbstgewählten Rollenbild fest und trainiert in exzessiver Weise immer noch jeden Tag. Er träumt von einem Comeback, doch als er gesundheitliche Probleme bekommt, ändert sich sein Leben schlagartig.

→Hinter den Farben

Drei Tage verbringt Micha im Hohlraum hinter einem Wasserfall, in den er beim Bergsport durch starke Strömung gesogen wird. Durch den Wasserschleier vor seinen Augen sieht er, wie sich die Bergwacht nach zweitägiger erfolgloser Suche zurückzieht. Micha ist unsichtbar. Acht Menschen erzählen seine Geschichte nach und reichern sie durch eigene Extremerfahrungen an.

→Im Auge des Sturms – Das Kapitol am 6. Januar 2021

Alle kennen die Bilder vom Sturm auf das Kapitol in Washington 2021. Was aber geschah im Innern des Hauses bei den Abgeordneten an diesem Tag? Die verbalen Kämpfe vor und nach dem gewaltsamen Angriff bilden das Zentrum des Doku-Hörspiels.

→Life is not a competition, but I’m winning

Wenn die Geschichte von den Siegern geschrieben wird, wo bleiben dann all jene, die nie an den Spielen teilnehmen durften? Ein Kollektiv queerer Athlet*innen entert das Olympiastadion von Athen und ehrt dort diejenigen, für die das Siegerpodest niemals vorgesehen war.

→Operation Namibia

Können Bücher eine Revolution auslösen? 1976 geht der Onkel des Filmemachers an Bord eines alten Fischerboots. Er ist Mitglied der linken Aktivist_Innengruppe „Operation Namibia“. Ihr Ziel ist es, mit 6.000 verbotenen Büchern gegen die Apartheid zu kämpfen.

→Robert

Sieben Jahre dokumentiert und portraitiert der Filmemacher Takashi Kunimoto den Obdachlosen Robert und reflektiert in seinem Film ihre Beziehung und die Machtstruktur der Kunst. Wie kann man Menschen auf menschliche Weise sehen und ihnen begegnen?

→„Welcome Home Dr. Marco“ – Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia

Marco wächst als eines der wenigen schwarzen Kinder in Karl-Marx-Stadt auf. Es fehlt ihm an nichts: Er wird geliebt, hat eine Mutter, einen Stiefvater und Geschwister. Wären da nicht die gelegentlichen, abwertenden Kommentare über seine Hautfarbe. Als Marcos Töchter, die eine weiß, die andere schwarz, Fragen stellen, macht er sich auf die Suche nach seiner Geschichte.

→Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung

Am großen Abschlussabend werden die dokKa-Preise verliehen und einige der ausgewählten Stipendiatinnen und Stipendiaten werden mit ihren Projekten vorgestellt. Es gibt einen Einblick in den Audiowalk der vergangenen Tage, und im Anschluss folgt die Wiederholung des Gewinnerfilms.

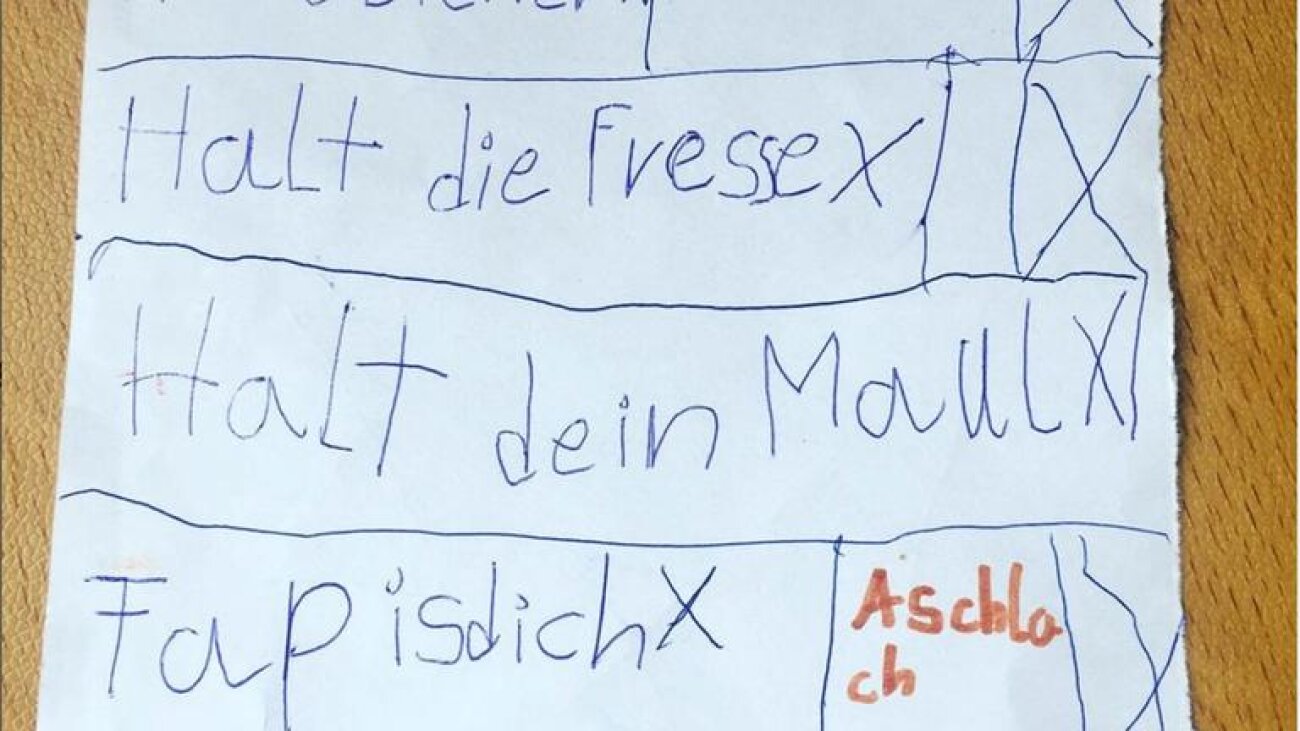

→Arschlochmama. Wenn Eltern und Kinder streiten

Einmal wollte sie sogar die Polizei rufen. Schrie ihre Kinder an: „So, es reicht, ich ruf jetzt die Polizei.“ Zum Glück kam es dann doch nicht soweit. Dennoch brach da ein verzweifelter Schrei nach Öffentlichkeit und Hilfe durch. Die Autorin und Mutter macht sich selbst zum Gegenstand ihrer Erkundungen.

→Das leere Grab

John Mbano ist fest entschlossen, die Gebeine seines Urgroßvaters Songea Mbano zu finden, der von der deutschen Kolonialarmee ermordet wurde. Seine Familie hat über Generationen hinweg an einem geplünderten Grab getrauert, denn Songea Mbanos Schädel wurde damals zu rassistischen Forschungszwecken nach Deutschland gebracht. John und seine Frau treten eine Reise an, die ihr Leben verändert.

→Die Kinder aus Korntal

So etwas konnte sich die christliche Gemeinde in Korntal nicht vorstellen: Die Kleinstadt in Baden-Württemberg wird zum Tatort des größten Missbrauchsskandals der Evangelischen Kirche Deutschland. Mit umfangreichen Recherchen lässt der Film sechs Protagonist:innen zu Wort kommen und blickt auch auf die Wahrnehmung der Menschen in Korntal heute.

→dokKa-Party 2024

Das Festival feiert mit kühlen Getränken, Gästen, dem Publikum und visuellen Eindrücken der aktuellen Ausgabe.

→Einzeltäter Teil 1: München

Ein beeindruckendes Portrait des langen Kampfs der Angehörigen des Anschlags am Münchner Olympia Einkaufszentrum. Der Film begleitet sie bei ihrem Kampf, für die Anerkennung der rassistischen Hintergründe der Tat. Erst nach den Anschlägen von Halle und Hanau hatten sie Erfolg.

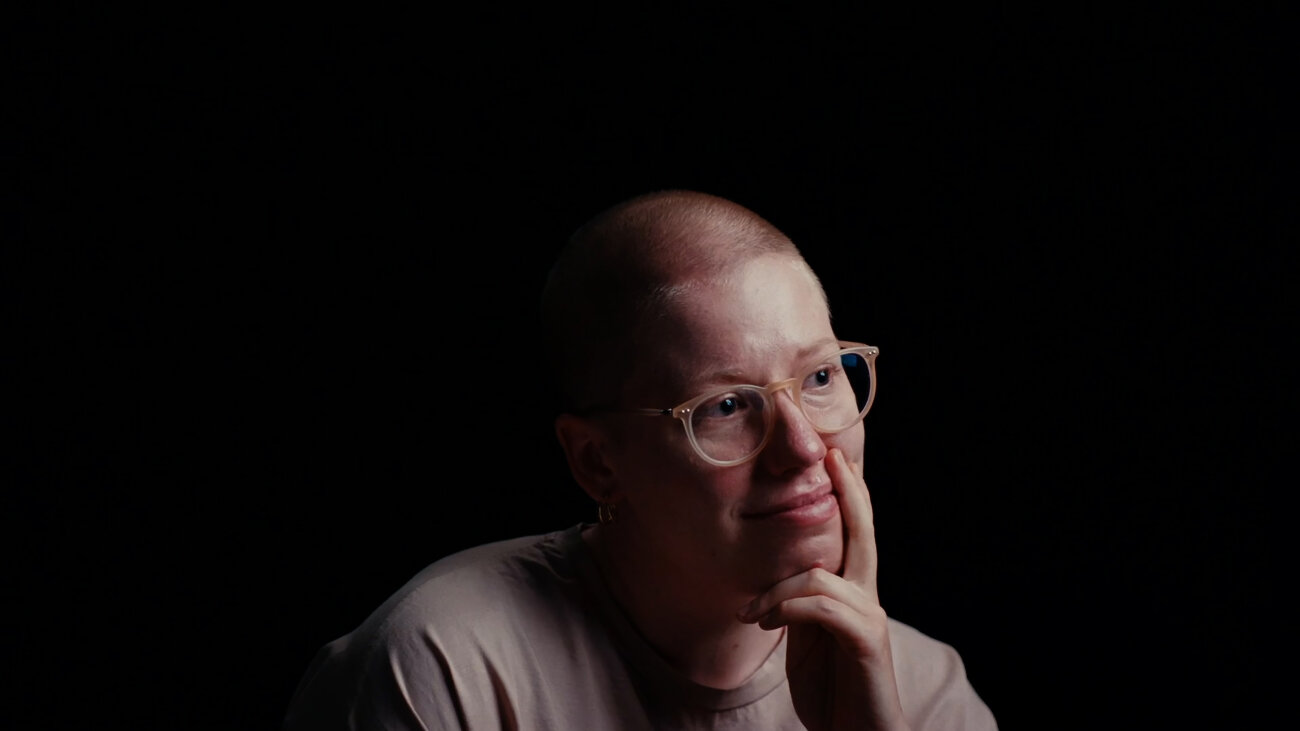

→Herz über Kreuz. Ein Coming Out in der Freikirche.

Magdalena ist Mitte 30 und Mutter dreier Kinder, als sie an der Einsicht nicht mehr vorbeikommt, dass es Frauen sind, die sie begehrt - und keine Männer. Allerdings: Seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr ist sie Mitglied einer christlich-evangelikalen Freikirche. Eine Originaltoncollage über Glaube, Freiheit, Angst und die Absurdität der Sünde.

→Hunger. Warum Menschen beschließen nichts mehr zu essen.

Absichtlich hungern, über Wochen – wenn Menschen in unserer Überflussgesellschaft aus freien Stücken auf Nahrung verzichten, wirkt das auf viele faszinierend und zugleich unheimlich. Warum tut man sich das an? Und was passiert mit den Fastenden?

→Johatsu - Die sich in Luft auflösen

In Japan verschwinden Menschen spurlos mit Hilfe sogenannter „Nachtfluchtunternehmen“. Sie helfen ihnen unterzutauchen oder ein neues Leben unter einer neuen Identität zu beginnen. Bekannt als Johatsu, oder „die Verdunsteten“, lassen diese Menschen alles zurück, um an einem anderen Ort ein neues Leben zu beginnen.

→Moretones

Tonos streifen durch die Nacht und begegnen einander – geisterhafte Tierwesen, die ihr Leben mit einem Menschen teilen. Wenn dem einen etwas zustößt, geschieht das gleiche mit dem anderen. Mit poetischen Bildern verwebt der Film die Geschichte der Sklaverei der Afro-Nachfahren mit der Umweltzerstörung an der Costa Chica von Mexiko.

→Provisorium

Vicky und Yulieth, zwei junge Frauen und ehemalige FARC-Kämpferinnen in Kolumbien blicken 2017 zögerlich in eine ungewisse Zukunft. Über fünf Jahre folgt die Kamera den beiden Guerilleras, die nach einem Friedensabkommen zwischen FARC und der kolumbianischen Regierung wieder in die Gesellschaft integriert werden sollen.

→Wir waren Kumpel

Schwarzer Staub, schrille Metallgeräusche, dunkle Tunnel, starke Arbeiter – das ist Vergangenheit. Als 2018 die flächendeckende Steinkohleförderung in Deutschland endet, beginnt auch für die letzte Schicht von Bergleuten eine neue Zeit. Der Film begleitet sie auf ihrer tragisch-humorvollen Suche nach einer neuen Rolle im Leben.